「尿道に違和感があるけれど、クラミジアや淋病の検査では陰性だった」「排尿時にピリッとした痛みが続いている」そんな症状でお悩みではありませんか。

実は、その症状の原因はマイコプラズマという細菌による感染症かもしれません。マイコプラズマは近年注目されている性感染症で、非クラミジア性非淋菌性尿道炎の代表的な原因菌として知られています。

この記事では、男性のマイコプラズマ感染症について、症状の特徴から最新の治療法まで、分かりやすく解説いたします。正しい知識を身につけることで、適切な検査・治療を受け、安心して日常生活を送れるようになります。

- マイコプラズマの基本知識と肺炎との違い

- 男性特有の症状と無症状感染のリスク

- 感染経路と潜伏期間の詳細

- PCR検査の方法と検査可能時期

- 抗生剤治療と耐性菌への対応策

- 効果的な予防方法とパートナーケア

- 保険適用の条件とよくある質問への回答

一人で悩まず、まずは正確な情報を確認していきましょう。

マイコプラズマとは|性病と肺炎の違いを正しく理解

マイコプラズマとは、細胞壁を持たない特殊な細菌の総称です。現在100種類以上が確認されており、感染する菌の種類によって引き起こされる症状が大きく異なります。

多くの方が混同しやすいのが、「マイコプラズマ肺炎」と「性感染症のマイコプラズマ」です。これらは全く別の病気であることを理解しておきましょう。

マイコプラズマ・ジェニタリウムとマイコプラズマ・ホミニス

性感染症の原因となるマイコプラズマには、主に以下の2種類があります。

- マイコプラズマ・ジェニタリウム – 非クラミジア性非淋菌性尿道炎(NCNGU)の主要な原因菌

- マイコプラズマ・ホミニス – 尿道炎や前立腺炎の原因となる菌

これらの菌は性行為によって感染し、男性では主に尿道炎を引き起こします。2022年6月からマイコプラズマ・ジェニタリウムのみ保険診療での検査が可能になりましたが、特定の条件を満たす必要があり、マイコプラズマ・ホミニスは現在も自費検査となります。

マイコプラズマ肺炎との違い

一方、「マイコプラズマ肺炎」の原因菌はマイコプラズマ・ニューモニエという全く別の細菌です。

| 感染症の種類 | 原因菌 | 感染経路 | 主な症状 |

|---|---|---|---|

| 性感染症のマイコプラズマ | M.ジェニタリウム M.ホミニス | 性行為 | 尿道炎、排尿痛 |

| マイコプラズマ肺炎 | M.ニューモニエ | 飛沫感染 | 発熱、咳、呼吸器症状 |

このように、名前は似ていても原因菌も感染経路も全く異なる別の病気です。混同しないよう注意しましょう。

男性のマイコプラズマ症状|見逃しやすいサインを徹底解説

男性のマイコプラズマ感染症は、クラミジアや淋病よりも症状が軽微であることが特徴です。そのため見逃されやすく、知らないうちにパートナーに感染させてしまうケースも少なくありません。

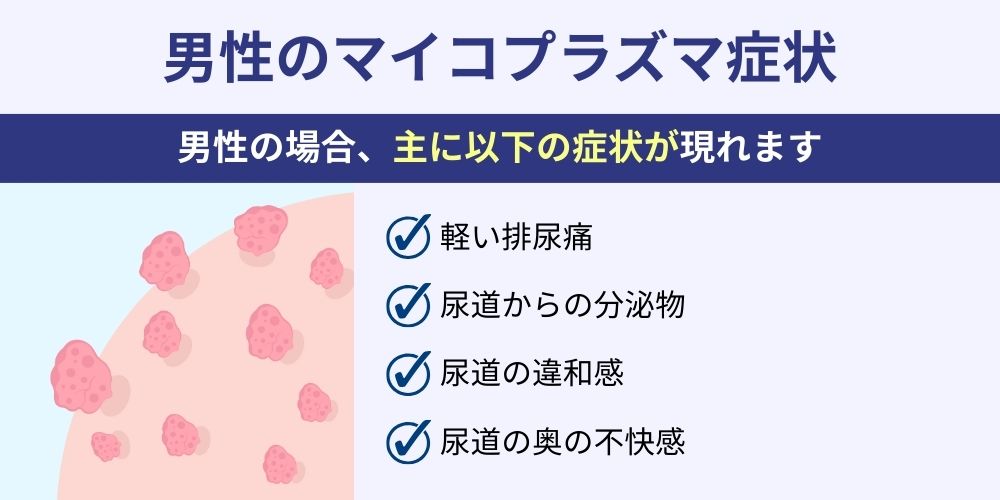

主な症状(排尿痛、分泌物、違和感)

男性がマイコプラズマに感染した場合、以下のような症状が現れることがあります。

男性の主な症状

- 軽い排尿痛 →「ピリッ」とするような軽度の痛み

- 尿道からの分泌物→透明~白色のサラサラした少量の分泌液

- 尿道の違和感→ムズムズ感やかゆみ

- 尿道の奥の不快感→持続的な違和感

これらの症状は淋病ほど強くなく、クラミジアと比べても穏やかです。特に朝起きた時に下着に少量の分泌物が付着していることで気づくケースが多く見られます。

【注意】症状が軽いからといって放置すると、精巣上体炎や前立腺炎などの合併症を引き起こす可能性があります。

無症状感染の危険性

マイコプラズマ感染の最も危険な点は、多くの男性が無症状であることです。症状の有無には個人差があり、感染していても全く症状が現れない場合があります。

無症状であっても体内に菌は存在しており、性行為を通じてパートナーに感染させるリスクがあります。また、時間が経過してから症状が現れたり、免疫力が低下した際に症状が悪化したりする可能性もあります。

そのため、症状がなくても以下の場合は検査を検討することをお勧めします。

- 新しいパートナーとの性的接触があった場合

- パートナーに尿道炎や膣炎の症状がある場合

- 定期的な性感染症検査を受けたい場合

マイコプラズマの原因と感染経路|なぜ感染するのか

マイコプラズマは主に性的接触によって感染する性感染症です。感染経路と潜伏期間について詳しく見ていきましょう。

性行為による感染

マイコプラズマは以下の性的接触により感染します。

- 膣性交 – 最も一般的な感染経路

- オーラルセックス – 口腔から性器、性器から口腔への感染

- アナルセックス – 肛門を介した感染

- 粘膜同士の接触 – 性器同士の直接的な接触

- キス – 咽頭感染がある場合のリスク

特に注意すべきは、コンドームを使用していても完全に感染を防げない場合があることです。これは、コンドームで覆われていない部分の粘膜接触により感染する可能性があるためです。

潜伏期間と感染機会

マイコプラズマの潜伏期間は1~5週間とされています。この期間は個人差が大きく、感染から数日で症状が現れる場合もあれば、数週間経ってから症状に気づく場合もあります。

また、一度症状が現れた後に自然に軽快することがありますが、これは治癒したわけではありません。菌は体内に残存しており、適切な治療を行わない限り感染状態が続きます。

感染リスクを高める要因として以下が挙げられます。

- 不特定多数との性的接触

- コンドーム未使用での性行為

- 他の性感染症に感染している場合

- 免疫力が低下している状態

マイコプラズマの検査方法|男性の検査手順を詳しく解説

マイコプラズマの確実な診断には、PCR検査という高精度な検査方法が用いられます。検査方法と注意点について詳しく説明いたします。

PCR検査の特徴

PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応検査)は、菌のDNAを増幅して検出する検査です。従来の培養検査では検出が困難だったマイコプラズマも、確実に診断することができます。

男性の場合の検査方法は以下の通りです。

- 尿検査 – 性器感染の検出(初尿を採取)

- うがい液検査 – 咽頭感染の検出

- 肛門ぬぐい検査 – 直腸感染の検出(該当する場合)

検査は医師や看護師に性器を見せる必要がなく、プライベート空間で自己採取が可能です。検査に伴う痛みもほとんどありません。

検査可能時期と注意点

マイコプラズマのPCR検査は、感染機会から24時間以上経過すれば実施可能です。これは他の性感染症検査よりも早い時期から検査できるという利点があります。

ただし、検査前には以下の点にご注意ください。

- 検査前2時間は排尿を控える – 尿中の菌濃度を保つため

- 検査前1時間は飲食を控える – うがい液検査の精度向上のため

- 抗生剤服用中は検査結果に影響する可能性がある

検査結果は通常、採取から最短で当日~数日以内に確認できます。多くの医療機関では、検査結果をWeb上で確認できるシステムを導入しており、再来院の必要がない場合もあります。

マイコプラズマの治療方法|耐性菌対策も含めて

マイコプラズマの治療は抗生剤の内服が基本となります。しかし、近年は薬剤耐性菌の問題が深刻化しており、治療法の選択が重要になっています。

抗生剤治療の基本

マイコプラズマは細胞壁を持たない特殊な細菌のため、ペニシリン系やセフェム系の抗生剤は効果がありません。治療に用いられる主な抗生剤は以下の通りです。

- マクロライド系 – アジスロマイシン(ジスロマック)など

- ニューキノロン系 – シタフロキサシン、モキシフロキサシンなど

- テトラサイクリン系 – ビブラマイシンなど

治療期間は通常1~3週間程度ですが、菌の種類や薬剤感受性によって調整されます。処方された抗生剤は、症状が改善しても必ず指示された期間を完全に服用してください。

耐性菌への対応

近年、マイコプラズマの薬剤耐性が大きな問題となっています。特にマクロライド系抗生剤に対する耐性率が上昇しており、治療が困難なケースが増加しています。

耐性菌が疑われる場合の対応策は以下の通りです。

- 第一選択薬を変更 – ニューキノロン系やテトラサイクリン系への変更

- 併用療法 – 複数の抗生剤を組み合わせた治療

- 治療期間の延長 – より長期間の治療が必要な場合

医療機関では、患者様の治療歴や症状の経過を詳しく確認し、最も適切な治療法を選択いたします。一度の治療で完治しない場合でも、諦めずに治療を継続することが大切です。

治療完了後は、2~3週間後に再検査を行い、菌の完全な除去を確認します。この確認検査は治療の成功を判断する重要なステップです。

マイコプラズマの予防方法|再感染を防ぐために

マイコプラズマの感染予防は、適切な性行為と定期的な検査が基本となります。効果的な予防方法について詳しく解説いたします。

基本的な予防法

マイコプラズマ感染の予防には、以下の方法が効果的です。

- コンドームの正しい使用 – 性行為の最初から最後まで使用

- オーラルセックス時の保護 – コンドームやデンタルダムの使用

- 不特定多数との性的接触を避ける

- パートナーの性感染症検査状況の確認

ただし、マイコプラズマはコンドームで覆われない部分からも感染する可能性があるため、コンドーム使用でも100%の予防効果は期待できません。このため、定期的な検査による早期発見・早期治療が重要になります。

パートナーとの検査・治療

マイコプラズマ感染が確認された場合、パートナーと同時に検査・治療を受けることが非常に重要です。これは「ピンポン感染」を防ぐためです。

ピンポン感染とは、一方が治療を完了しても、もう一方が感染したままの状態で性行為を行うことで再感染してしまう現象です。これを防ぐために以下の点にご注意ください。

- パートナーにも検査を勧める – 症状がなくても検査が必要

- 治療期間中は性行為を控える – 完全治癒まで禁欲が推奨

- 両者の陰性確認後に性行為を再開 – 安全な関係の構築

- 定期的な検査の習慣化 – 年1~2回の定期検査

パートナーへの相談は難しい場合もありますが、お互いの健康を守るために必要なことです。医療機関では、パートナーへの説明方法についてもアドバイスを提供しています。

よくある質問|マイコプラズマに関する疑問を解決

患者様からよく寄せられるマイコプラズマに関する質問にお答えいたします。

- マイコプラズマは自然に治りますか?

-

マイコプラズマは自然治癒しません。症状が一時的に軽快することがありますが、これは菌が体内から除去されたわけではありません。適切な抗生剤治療を行わない限り、感染状態が続き、以下のリスクがあります。

- 症状の再燃や悪化

- 精巣上体炎や前立腺炎などの合併症

- パートナーへの感染拡大

- 不妊症のリスク(長期間放置した場合)

- マイコプラズマの検査・治療は保険が使えますか?

-

2022年6月からマイコプラズマ・ジェニタリウムのみ保険診療が可能になりました。ただし、保険適用には以下の条件があります。

- 症状がある場合(無症状検査は自費)

- 医師が必要と判断した場合

- 性器と咽頭を同月に検査することはできない

- 特定の保険適用要件を満たす必要がある

マイコプラズマ・ホミニスやウレアプラズマの検査は現在も自費診療となります。詳細は医療機関にお問い合わせください。

- クラミジアや淋病との症状の違いは?

-

症状の比較は以下の通りです。

スクロールできます感染症 症状の強さ 分泌物の特徴 発症時期 淋病 強い 黄色い膿、量が多い 2~7日 クラミジア 軽~中程度 白色、粘り気あり 1~3週間 マイコプラズマ 軽微 透明~白色、少量 1~5週間 ただし、症状だけでは確実な診断はできません。複数の感染症に同時感染している場合もあるため、適切な検査による診断が不可欠です。

まとめ

マイコプラズマ感染症は、症状が軽微で見逃されやすい性感染症ですが、適切な検査と治療により確実に治癒可能な疾患です。

- マイコプラズマは性行為で感染する細菌性の感染症

- 症状が軽いか無症状のことが多い

- PCR検査により確実な診断が可能

- 抗生剤治療で治癒できるが耐性菌の問題あり

- パートナーと同時の検査・治療が重要

- 定期検査による予防が効果的

尿道の違和感や軽い排尿痛など、気になる症状がある方は、一人で悩まず早めに専門医療機関を受診することをお勧めいたします。

川崎検査クリニックでは、プライバシーに配慮した環境で、マイコプラズマをはじめとした性感染症の検査・治療を行っております。匿名での検査も可能ですので、安心してご相談ください。

あなたの健康と安心できる性生活のために、適切な知識と早期の対応を心がけましょう。

症状が気になったら川崎検査クリニックで確実な検査を

性感染症は放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があります。川崎検査クリニックでは川崎院・上野院で即日検査・完全匿名での検査が可能です。

家族や会社に知られる心配はございません。専門検査技師が常駐し、多くの検査項目で午前中までの来院で当日結果通知ができます。陽性の場合は症状に応じた治療を開始でき、院内処方で薬もスムーズに受け取れます。

| 川崎検査クリニック川崎院 | 川崎検査クリニック上野院 |

|---|---|

| ▶川崎院のホームページ 〒 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目1-7 太陽軒ビル2階 | ▶上野院のホームページ 〒110-0005 東京都台東区上野4-5-11 安富ビル2階 |

| 【営業時間】 午前診療:11:00〜14:30 午後診療:15:30〜20:00 ※休診日なし | 【営業時間】 午前診療:11:00〜13:00 午後診療:14:30〜20:00 ※休診日なし |

| 電話番号:050-1730-2762 | 電話番号:050-1730-2764 |

| \ 川崎駅東口地下街より徒歩30秒/ ▶川崎院に相談する | \ 上野御徒町駅から徒歩2分/ ▶上野院に相談する |

コメント