「もしかして梅毒かも」「梅毒ってどんな症状?」と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

梅毒は早期に発見し適切な治療を受ければ完治が可能ですが、初期症状は気づきにくく、放置すると最悪の場合死に至る恐れもあります。

この記事では、梅毒の初期症状や検査方法、診断された場合の注意点などを解説します。

梅毒の正しい知識を身に付け、ご自身の健康を守りましょう。

梅毒とは?

梅毒は性感染症の一種で、近年、日本国内で感染者数が急増しています。

特に、若い世代を中心に感染者が増加しており、厚生労働省が注意喚起を発する状況です。

梅毒の原因は「梅毒トレポネーマ」

梅毒は「梅毒トレポネーマ」という細菌によって引き起こされる性感染症です。

原因菌の梅毒トレポネーマは、皮膚や粘膜から体内に侵入すると、数時間でリンパ節に到達し、その後は血液に乗って全身へと広がっていきます。

そのため、時間の経過とともに、症状が体のさまざまな場所に現れるようになります。

梅毒トレポネーマは温度・湿度変化に弱く、体外に出ると数時間で感染力を失って死滅します。

梅毒の主な感染経路

梅毒の主な感染経路は、性行為および性行為に準ずる粘膜接触です。

原因菌である梅毒トレポネーマは感染者の精液・膣分泌液・血液、または傷口からの浸出液などの体液に含まれています。

そのため、膣交渉だけでなく、キスやオーラルセックス、アナルセックスなどでも感染するため注意が必要です。

梅毒に感染してから1年未満の人との性行為では、特に高い確率で感染すると推定されています。

また、母親が梅毒に感染していると死産や流産・早産のリスクが高まり、生まれた赤ちゃんに母子感染し「先天梅毒」として発症することもあります。

梅毒の初期症状

梅毒の症状は感染からの期間に応じて症状が進行し、第1期~第4期の段階に分かれています。

| 進行段階 | 症状 |

|---|---|

| 第1期 | 感染から通常1ヶ月前後 性器・肛門・口などに硬いしこりができる 股やリンパ節に痛みのない腫れが現れる |

| 第2期 | 感染からおおむね1〜3ヶ月経過した時期 バラ疹と呼ばれる発疹が手・足の裏・顔など全身に現れる |

| 第3期 | 感染から3年〜10年以上経過した時期 全身で炎症・ゴムのような腫瘍の発生 |

| 第4期 | 感染から10年以上経過した時期 脳・心臓に病変ができ、最終的には死に至る |

梅毒は死に至る性病として昔から恐れられてきましたが、早期の発見・治療によって現代ではほとんどの方が重症化せずに完治しています。

「梅毒に感染したかも」と思った場合は、早期に検査・治療を始めましょう。

初期症状の特徴

梅毒の初期症状は性器や肛門・口唇などの感染部位に、3㎜〜3㎝の硬い無痛性のしこりができます。

しこりは「初期硬結」と呼ばれ、痛みや痒みなどはありません。

その後、しこりが破裂すると潰瘍やただれができ「硬性下疳」と呼ばれる状態になります。

鼠径部付近のリンパ節には「無痛性横痃」と呼ばれる、痛みのない腫れが発生する場合もあります。

梅毒のしこりや腫れなどは発生してから1ヶ月ほどで自然に消滅するため、完治したと勘違いする方も多くいます。

また、梅毒の初期症状は痛みがない場合が多く、気づきにくいため注意が必要です。

梅毒は自然治癒することはなく、梅毒トレポネーマは血管内にまで感染し第2期へと進行していきます。

性器周辺や口唇にしこりや腫れなどが発生した場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

症状が出やすい部位

性梅毒は性交渉で感染することが多く、性器や肛門、口腔などに症状が出ます。

| 性器 | 男性:亀頭・陰茎・冠状溝 女性:膣内・大陰唇・小陰唇周辺の皮膚 |

| 口唇 | 口唇・舌・喉・扁桃 |

| 肛門 | 肛門周辺・直腸 |

梅毒の初期症状は直径数ミリ~3㎝程度の小さなしこりとして現れ、円形または楕円形をしています。

無症候性梅毒に注意!

「無症候性梅毒」とは、梅毒に感染しているにもかかわらず、自覚症状がほとんどない状態を指します。

パートナーが無症候性梅毒の場合、自覚症状がないため気付かないうちに感染しているケースも少なくありません。

また、無症候性梅毒にかかっている人は、パートナーが感染して症状が出てから自身の感染にも気付く場合も多くあります。

梅毒は自覚症状がない場合もあり、症状が出てからも一時的に消失するため感染に気付きにくい性病です。

少しでも感染した可能性がある場合は、医療機関にて検査を受けましょう。

梅毒かな?と思ったらやるべきこと

「もしかしたら梅毒に感染しているかも」と思った場合、直ちに医療機関を受診しましょう。

すぐに受診すべき診療科

梅毒に感染した場合、以下の診療科で受診・検査を受けられます。

- 泌尿器科

- 婦人科

- 皮膚科

男性が梅毒に感染した可能性がある場合は泌尿器科や性病内科、女性の場合は婦人科を受診しましょう。

肛門や性器周辺の皮膚に症状が出ている場合は、皮膚科でも受診可能です。

性感染症専門のクリニックや保健所の検査も活用を

梅毒の検査は性感染症専門のクリニックや保健所でも受けられます。

保健所での検査は日時が決められている場合が多くありますが、匿名かつ無料で実施されていることがほとんどです。

一方、性感染症専門のクリニックでは、費用は掛かりますが保険証不要で検査を受けられます。

どちらもプライバシーに配慮した環境が整えられており、会社や家族など周囲の人に知られる心配はありません。

梅毒の感染が疑われる場合は、性感染症専門のクリニックや保健所を活用し、早期に検査を受けましょう。

梅毒の検査方法と費用・結果が出るまでの期間

「どのような検査をするの?」「痛みはあるの?」と、梅毒の検査に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

梅毒の検査では医師による問診や視診、血液検査などをおこないます。

血液検査の流れと種類

一般的に、梅毒は血液検査がおこなわれ、一度の採血で「脂質抗原法(RPR)」「TP抗体法(TPHA)」の2つの検査を実施します。

「RPR法」は梅毒に対する抗体の量を測り、治療の効果判定にも使われます。

一方、「TPHA法」は梅毒トレポネーマにのみ反応する、特異的な抗体を検出します。

梅毒は一度感染すると抗体は一生残り続けるため、「RPR法」と「TPHA法」を組み合わせて感染の有無や治療の効果を検査します。

| 脂質抗原方(RPR) | TP抗原方(TPHA) | 結果の解釈 |

|---|---|---|

| + | + | 梅毒に感染 |

| - | - | 感染していない |

| + | - | 梅毒初期 擬陽性(感染していない) |

| - | + | 梅毒治療中・治療後擬陽性(感染していない) |

感染初期には抗体の数が少なく陰性判定が出る場合もあるため、偽陰性に注意が必要です。

保険適用になる条件と費用の目安

梅毒の検査は保険適用の有無によって、費用が異なります。

すでに初期硬結や硬性下疳などの初期症状が出ている場合は、保険適用となります。

保険適用の場合は3割負担になるため、検査費用と治療薬を合わせても数千円程度です。

しかし、自覚症状はなく感染に不安があり検査を受ける場合は、保険適用外となります。

保険適用外の場合は検査と治療薬を合わせて数万円ほどかかりますが、保険の通知にて周囲にバレる心配はいりません。

検査結果が出るまでの期間と注意点

梅毒は感染してから抗体ができるまで時間がかかるため、感染が疑われる性交渉から最低でも3週間以上の期間が必要です。

ウイルスなどの病原体に感染してから、検査で病原体や関連する抗体が検出できるようになるまでの期間をウインドウ期と呼びます。

梅毒の血液検査は抗体の有無を調べるため、ウインドウ期中は陰性反応が出る可能性があるため注意しましょう。

梅毒の治療法と完治の可能性について

梅毒に感染してしまった場合、治療方法や完治できるか気になる方も多いでしょう。

ここでは、梅毒の治療法と完治の可能性について解説します。

梅毒の治療法

梅毒の治療法はペニシリンなどの抗菌薬を用いた、筋注薬と内服薬の2つです。

ペニシリンは梅毒トレポネーマの細胞壁の合成を阻害し、細菌の増殖を抑えて死滅させる働きがあります。

注射薬では早期梅毒であれば1回、後期梅毒でも1週間ごとに3回の注射で治療が完了します。

内服薬の場合は数週間~数か月間内服し、病期によって治療期間が異なります。

ペニシリンアレルギーがある場合は、代替の抗生物質が代替薬として使用されます。

梅毒の治療にペニシリンを使用した場合、治療を開始してから24時間以内に以下の症状が現れる可能性があるため注意が必要です。

- 発熱

- 頭痛

- 倦怠感

上記の症状は菌が破壊される際の「ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応」と呼ばれており、アレルギーとは異なります。

ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応は1日程度で改善するため、治療を中断せず継続することが重要です。

梅毒は初期のうちに治療すれば完治が可能

梅毒は早期に発見し、適切な治療を受ければ完治が可能です。

他の性病と異なり、梅毒は症状が一時的に消えますが、自己判断で治療を中断すると再発する恐れがあります。

完治の判断は治療前後の検査値を比較し、治療終了後も約1年間は定期的な血液検査で医師が慎重に判断します。

治療経過には個人差があるため必ず医師と相談し、指示に従って治療を継続することが重要です。

少しでも疑わしい症状があれば、速やかに医療機関を受診しましょう。

梅毒の市販薬について

梅毒の治療薬は、市販で購入することはできません。

治療に使用されるペニシリン系の抗生物質は、医師による診察と診断に基づいて処方される「処方箋医薬品」です。

梅毒の感染の疑いがある場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

梅毒の予防と再感染を防ぐためにできること

梅毒を予防するためには、一人一人が性感染症への意識を高めることが重要です。

再感染症を予防するためには、コンドームの正しい使用やパートナーへの配慮が必要になります。

コンドームの使用について

梅毒の感染を予防するには、コンドームを正しく使用することが重要です。

多くの性感染症は、性行為時の体液や粘膜の接触によって感染するため、コンドームを正しく使用することでリスクを大幅に低減できます。

コンドームは性行為の最初から最後まで適切に装着し、毎回新しいものを使用しましょう。

しかし、コンドームの使用は梅毒予防に有効ですが、効果は完全ではありません。

梅毒は病変が性器だけでなく、口・肛門などコンドームで覆いきれない部分に存在する場合があります。

コンドームを使用しても感染リスクをゼロにすることはできないため、過信はせずに他の予防策と組み合わせることが重要です。

感染拡大を防ぐ行動とパートナーへの配慮

万が一、梅毒に感染した場合は感染拡大防止と、パートナーへの配慮が必要不可欠です。

梅毒の検査で陽性が出た場合は、医師から許可が出るまでは性行為を控えましょう。

また、過去に性交渉のあったパートナーにも梅毒感染の可能性があることを伝え、早期の検査と治療を促すことが極めて重要です。

性感染症はパートナーと一緒に治療をおこなわないと、パートナー同士で何度も感染しあう「ピンポン感染」が起きてしまいます。

梅毒に感染した場合はパートナーと共に、早期に検査・治療を受けましょう。

再感染リスクと定期的な検査のすすめ

梅毒は一度治療して完治しても、免疫が付かないため再感染するリスクがあります。

特に、複数人との性行為がある場合や、風俗の利用などは感染のリスクが高まります。

自覚症状がない場合も、定期的な梅毒検査を継続的に受けましょう。

よくある質問

ここでは梅毒に関するよくある質問を紹介します。

梅毒の初期症状が自然に消えたけど放置しても大丈夫でしょうか?

梅毒は自然治癒しないため、必ず医療機関を受診しましょう。

初期症状は一度自然に消失することがありますが、完治したわけではありません。

病原菌は体内に潜伏しており、病変は進行しているため検査・治療を受けましょう。

検査で陰性でも感染している可能性はありますか?

梅毒は検査で陰性が出ても、感染している可能性はあります。

梅毒の検査では抗体の有無を確認しますが、感染して間もない時期は抗体ができておらず陰性反応が出る場合があります。

検査をおこなう際は、感染の疑いがある性行為から3週間以上過ぎてからおこないましょう。

女性と男性で症状に違いはありますか?

梅毒は男女で発症する部位が異なります。

男性の場合は亀頭・陰茎・冠状溝など、肉眼で確認しやすい部分にしこりができます。

女性の場合は膣内・子宮頸部・大陰唇・小陰唇・肛門周辺にでき、気付きにくい場合が多くあります。

まとめ

梅毒は主に性交渉によって感染し、初期症状として無痛性しこりが発生する性感染症です。

しこりは一時的に消失するため完治したと勘違いする方も多くいますが、原因菌は体内に潜んでおり病変は進行しています。

梅毒は血液検査によって感染の有無を確認でき、ペニシリンによる筋注射や内服薬にて治療をおこないます。

検査は泌尿器科や産婦人科、性病内科などでおこなえ、クリニックによってはプライバシーに配慮した検査・診察が受けられます。

梅毒は治療せずに放置すると重症化して死に至る性病ですが、初期に適切な治療をおこなえば完治可能です。

「梅毒に感染しているかも」と思った場合、速やかに医療機関を受診しましょう。

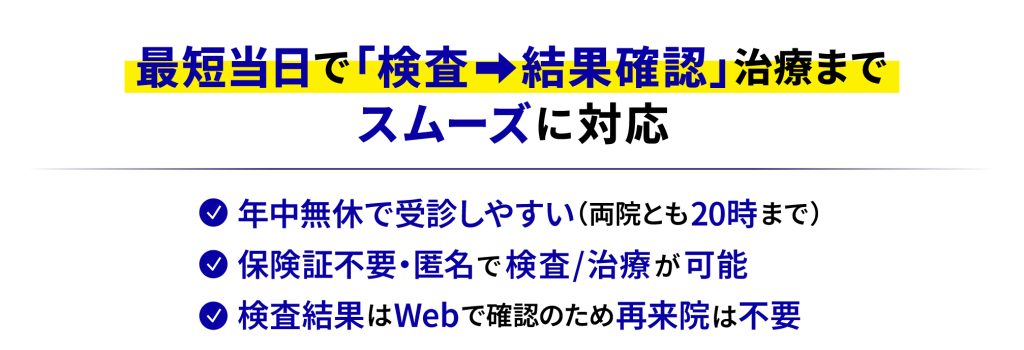

症状が気になったら川崎検査クリニックで確実な検査を

性感染症は放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があります。川崎検査クリニックでは川崎院・上野院で即日検査・完全匿名での検査が可能です。

家族や会社に知られる心配はございません。専門検査技師が常駐し、多くの検査項目で午前中までの来院で当日結果通知ができます。陽性の場合は症状に応じた治療を開始でき、院内処方で薬もスムーズに受け取れます。

| 川崎検査クリニック川崎院 | 川崎検査クリニック上野院 |

|---|---|

| ▶川崎院のホームページ 〒 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目1-7 太陽軒ビル2階 | ▶上野院のホームページ 〒110-0005 東京都台東区上野4-5-11 安富ビル2階 |

| 【営業時間】 午前診療:11:00〜14:30 午後診療:15:30〜20:00 ※休診日なし | 【営業時間】 午前診療:11:00〜13:00 午後診療:14:30〜20:00 ※休診日なし |

| 電話番号:050-1730-2762 | 電話番号:050-1730-2764 |

| \ 川崎駅東口地下街より徒歩30秒/ ▶川崎院に相談する | \ 上野御徒町駅から徒歩2分/ ▶上野院に相談する |

コメント